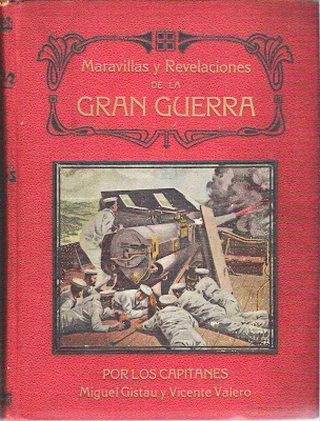

En su obra Maravillas y Revelaciones de la Gran Guerra, los capitanes Miguel GistauMIGUEL GISTAU

En su obra Maravillas y Revelaciones de la Gran Guerra, los capitanes Miguel GistauMIGUEL GISTAU y Vicente Valero añaden en el último capítulo, el titulado «Transformaciones, inventos y aplicaciones guerreras de la Ciencia», un comentario sobre los proyectiles capaces de producir ceguera:

y Vicente Valero añaden en el último capítulo, el titulado «Transformaciones, inventos y aplicaciones guerreras de la Ciencia», un comentario sobre los proyectiles capaces de producir ceguera:

Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, 11 de noviembre de 1918, con la derrota de los Imperios Centrales ─Alemania a la cabeza de ellos─, las potencias vencedoras se dedicaron a la producción en masa de todo tipo de gases, así como a la investigación de la guerra bacteriológica. La opinión pública mundial había quedado sencillamente horrorizada ante la exhibición de la «nueva» arma silenciosa. En los países neutrales se llegó a creer con bastante ingenuidad que aquella dramática aplicación de la química sería excepcional, que por siempre debería quedar proscritadesterrar de los conflictos bélicos futuros. Nada más lejos de la realidad, pues los experimentos estaban a la orden del día a ambos lados del Atlántico. De esta forma, no sirvieron las primeras reuniones mantenidas por la Sociedad de Naciones ─organización internacional, antecedente de la ONU actual, surgida en 1919 a raíz del Tratado de Versalles, destinado a ser una garantía contra las agresiones y para el mantenimiento de la paz─ en Ginebra. Aquí se suscitó el tema de la «legalidad» en el uso de los gases en los frentes de batalla, aunque ninguna nación quiso contraer todavía el compromiso formal de prescindir de ellos. Dentro del memorial La guerra química, el general Avilés hacía por aquella época reflexiones:

El mismo militar, refiriéndose a la futura importancia de la guerra química ─recordemos ahora que su visión era desde la plataforma que proporcionaba el año 1922─ hizo unas atinadas consideraciones que se transcriben:

Un libro publicado en Alemania a primeros de 1991 ─justo cuando la denominada Guerra del Golfo Pérsico provocaba en Israel una extraordinaria psicosis de ataque químico por parte iraquí─ puso al descubierto detalles ocultos del primer conflicto armado aero-químico de la Historia. Lo que antes sólo eran rumores, se acababan de confirmar en una macabra realidad. En efecto, bajo este largo título: Gas venenoso contra Abd-el-Krim. Alemania, España y la guerra de gas en el Marruecos español, 1922-1927, se denunciaba, al fin, la participación alemana en el conjunto de operaciones militares efectuadas por las tropas españolas en la pacificación del Protectorado marroquí. Rudibert Kunz y Rolf-Dieter Müller llamaron también la atención en su trabajo de investigación sobre la estrecha participación de la Casa Real española y del Ejército en el transcurso de esta «guerra sucia». Se rompían así casi sesenta años de silencios cómplices.

En un rápido vistazo, señalemos que la revuelta en el Marruecos español se remontaba en sus orígenes a 1909. Por esa época, las Fuerzas Armadas de España aún acusaban el durísimo golpe moral que supuso la pérdida de las últimas colonias de América y Asia, en el nefasto 1898. Mientras se desarrollaba la Primera Guerra Mundial, las tropas españolas reanudaron la lucha en el áspero territorio marroquí y en gran escala. Pero se hacía en medio de una sensible atonía en el estamento castrense. Abd el-KrimABD-EL-KRIM logró en 1921 la cohesión de la resistencia rifeña. Sus leales alcanzarían en ese mismo año la famosa victoria de Annual, provocando un total de doce mil bajas entre los ocupantes de su patria. Este completo desastre había anulado los costosos progresos realizados por las Fuerzas Armadas españolas en una docena de años.

logró en 1921 la cohesión de la resistencia rifeña. Sus leales alcanzarían en ese mismo año la famosa victoria de Annual, provocando un total de doce mil bajas entre los ocupantes de su patria. Este completo desastre había anulado los costosos progresos realizados por las Fuerzas Armadas españolas en una docena de años.

Lo de Annual, supuso la trágica culminación de una larga época de incidentes. Sacudió de una forma increíble la vida militar de la nación española, que ya padecía desde más de un decenio una constante sangría con el problema africano. Es que la ocupación había chocado con una violenta resistencia en el Rif.

Un antiguo militar y químico alemán, Hugo Stoltzenberg, llegó al Protectorado de Marruecos a comienzos de junio de 1923. Quería comprobar in situ los escenarios de la dura lucha que libraba el Ejército español contra los rebeldes acaudillados por Abd el-Krim. Una vez en la zona de Melilla, este especialista visitó una fábrica química donde se cargaban con gas mostaza las bombas de aviación. Kunz y Müller añaden en su incisivo libro que Stoltzenberg anotó lo siguiente: Las instalaciones están situadas a unos seis kilómetros al norte de Nador. Las murallas están protegidas con sacos de arena.

Por entonces, el Ejército español había perdido cerca de dos mil hombres en uno de los últimos combates, y la situación se presentaba insostenible. Así las cosas, el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera ─13 de septiembre de 1923─ propició un notable endurecimiento de la táctica militar española al implantarse la Dictadura con el beneplácito del inquilino del Palacio de Oriente. Ya en 1924, la insurrección de algunas cabilas y los peligrosos ataques de Abd el-Krim, decidieron al autócrata jerezano a encarar como primer problema nacional la solución castrense del Protectorado marroquí. El citado libro de los dos historiadores alemanes culpa en primer lugar a Alfonso XIII por el empleo de gas mostaza, y ello ante un enemigo que nunca podría responder con la muerte silenciosa: El general Miguel Primo de Rivera declaró el estado de guerra, decretó una fuerte censura de prensa y prometió una solución rápida en el problema de Marruecos. Primo de Rivera fue quien, por recomendación del Rey, puso en práctica la estrategia de contaminación. El rey español Alfonso XIII estaba enardecido: Dejémonos de vanas consideraciones humanitarias porque con la ayuda del más dañino de los gases salvaremos mucha vida. Lo importante es exterminarlos como enemigos, como se hace con las malas bestias. Los gases tóxicos empezarían a utilizarse en campaña en 1923, primero por la artillería, y, después, por la aviación. El ejército habría deseado que fuesen masivos para causar el mayor daño posible, físico y material, así como para desmoralizar a los combatientes rifeños y a la población civil, pero, por toda una serie de factores, algunos de orden técnico y otros de orden político, no llegaron a serlo. Todo parece indicar que fueron selectivos, sobre objetivos y cabilas muy concretos, en particular las del Rif central que constituían el núcleo duro de la resistencia rifeña, aunque también alcanzaron a las de Gomara y a las de la región occidental de Yebala.

Hay más pruebas en contra del Borbón. Fue en 1925 cuando Hugo Stoltzenberg era invitado a la residencia veraniega del monarca español. Existe una fotografía que demuestra la audiencia real a este notable químico, que incluso se hizo acompañar de dos expertos en la materia. Uno de ellos era el mayor especialista entonces en la fabricación de gas mostaza, el doctor Anton Cmentek. Aunque los temas discutidos en esta llamativa reunión permanecen aún en secreto, un socio español de Stoltzenberg llegaría a comentar un año después: ─Cuando el Rey desea que se haga algo, la cosa se pone en práctica de inmediato, como mi fábrica de gas en Morañosa.

Según los autores de The Medical History of the War, el gas mostaza se presenta como un agresivo que es capaz de quemar a sus víctimas externa e internamente. Con referencia a la dramática realidad comprobada en el transcurso de la Gran Guerra, añaden lo siguiente:

No hay datos del número de rifeños afectados por el gas mostaza, pero sí podemos continuar con lo expuesto en este volumen II de la History of the Great War. Medica! Services-Diseases of the War, editado por el mayor general MacPherson, para conocer sus tremendos efectos sobre el cuerpo humano.

En el libro Gas venenoso contra Abd el-Krim. Alemania, España y la guerra de gas en el Marruecos español, 1922-1927 sus autores aclaran el origen de este acuerdo en la pacificación del Protectorado marroquí: El rey Alfonso XIII, ya en 1918, había mostrado gran interés en las armas químicas alemanas. Más adelante, Kunz y Müller añaden este significativo comentario: A través del agregado naval en la Embajada alemana en Madrid, el monarca pidió que le enviasen dibujos de municiones de gas y de instalaciones. El ejército llegó a disponer de hasta ocho aeropuertos en esa área y algunos investigadores calculan que alrededor de 127 bombarderos pudieron arrojar hasta 1.680 de esas bombas químicas diarias.

La obra ─que causó polémica en Alemania, dado que en esos días se discutía la colaboración alemana con Iraq en la fabricación de armamento químico─ presenta también los intrincados caminos que se siguieron para que la materia prima necesaria llegara a España sin levantar sospechas en la Sociedad de Naciones. Hubo pronto contactos muy serios para preparar dos factorías especiales, una cercana a Melilla y la otra ─bautizada como Fábrica Nacional de Productos Químicos Alfonso XIII─ en un lugar también a cubierto de las miradas indiscretas, entre Aranjuez y Madrid, en San Martín de la Vega. La financiación no encontró problemas. Según una anotación hecha por Stoltzenberg: Cuatro ministros facilitaron el dinero de fondos secretos. La capacidad de producción en 24 horas era de un total de 3.000 kgs de iperita (gas mostaza), 2.000 kgs de fosgeno, 700 kgs de cloroacetofenona y 400 kgs de arsinas.

En un artículo de La Correspondencia Militar (5 de septiembre de 1921), el diputado en el Parlamento F. Crespo de Lara lamentaba la lentitud con que se estaba organizando la aviación militar y el que todavía no se hubiesen empezado a utilizar los gases asfixiantes. En otro artículo del 10 de octubre, el mismo articulista insistía en la necesidad de contratar a aviadores extranjeros con amplia experiencia en los ejércitos que habían participado en la guerra europea y bien adiestrados en las prácticas de bombardeo, «incluso con bombas cargadas con gases asfixiantes». El tono de otros diarios, incluidos los de tendencia liberal como Heraldo de Madrid, era igual de beligerante y reclamaba asimismo su empleo.

El contrato, firmado el 22 de junio de 1923, especificó el límite de la colaboración alemana para alcanzar la producción deseada de gas mostaza, de phosgen ─gas para atacar las vías respiratorias─ y del dick, un agresivo químico que destruía la piel y dejaba importantes huellas en las vías respiratorias. Los autores del libro, que denunció esa «guerra sucia» en enero de 1991, añaden que la fábrica africana llegó a trabajar en deplorables condiciones de seguridad. Un informe firmado en 1925 por dos técnicos alemanes denunciaba graves problemas al respecto. Al menos cada diez días, las frecuentes intoxicaciones obligaban a cambiar el equipo de doscientas personas encargadas de preparar las bombas aéreas. Así, la dirección procedía a un necesario relevo.

El Protocolo de Ginebra prohibió taxativamente la guerra química y bacteriológica. Esa oposición al empleo de gases asfixiantes sería renovada el 17 de junio de 1925, con la firma de 38 países. Cabe destacar que la URSS nunca rubricó ese acuerdo, y que los Estados Unidos de América se unieron al mismo en 1970. En uno de sus apartados, la declaración señalaba textualmente que no se en un choque armado contra los etíopes. Se roció con gases letales a los confiados seguidores del negus, en una flagrante transgresión del derecho internacional. La lógica respuesta de la Sociedad de Naciones a este expansionismo del régimen fascista sería la entrada en vigor, a partir del 18 de noviembre de 1935, de una serie de sanciones económicas; algo absolutamente ineficaz por su blandura, y porque muchas naciones se disociaron de lo inicialmente acordado en Ginebra.

La mayoría de los militares que intervinieron en la guerra contra Abd-el-Krim tuvieron conocimiento del empleo de gases tóxicos o participaron en acciones en las que éstos fueron utilizados. También la sociedad civil tuvo parcialmente conocimiento de su empleo por parte del ejército, a través sobre todo de los soldados del cupo llamados a filas, muchos de cuales sufrieron ellos mismos los efectos mortíferos de los gases. El primer testimonio sobre su utilización se debe a Ramón J. SenderRAMÓN J. SENDER (él mismo sirvió en África cuando la guerra del Rif), quien en su novela Imán (1930) narra las trágicas experiencias de un soldado de origen campesino, Viance, y, a través de éste, los efectos del gas en las tropas españolas. A este testimonio, cabe añadir otros dos: el de Pedro Tonda Bueno, observador de la Aviación Militar, quien en su obra autobiográfica La vida y yo (1974) se refiere al lanzamiento de gases tóxicos desde los aviones y el envenenamiento que producían de los manantiales rifeños; y el de Ignacio Hidalgo de Cisneros, quien en su obra, también autobiográfica, Cambio de Rumbo revela cómo fue protagonista de varios lanzamientos de gases tóxicos a bordo de un avión Farman F.60. Todos estos testimonios revisten enormes interés histórico por cuanto están basados en experiencias vividas por sus autores. No obstante, en toda la historiografía sobre la guerra del Rif no existía hasta hace pocos años ninguna obra que abordara el tema de los gases tóxicos.

(él mismo sirvió en África cuando la guerra del Rif), quien en su novela Imán (1930) narra las trágicas experiencias de un soldado de origen campesino, Viance, y, a través de éste, los efectos del gas en las tropas españolas. A este testimonio, cabe añadir otros dos: el de Pedro Tonda Bueno, observador de la Aviación Militar, quien en su obra autobiográfica La vida y yo (1974) se refiere al lanzamiento de gases tóxicos desde los aviones y el envenenamiento que producían de los manantiales rifeños; y el de Ignacio Hidalgo de Cisneros, quien en su obra, también autobiográfica, Cambio de Rumbo revela cómo fue protagonista de varios lanzamientos de gases tóxicos a bordo de un avión Farman F.60. Todos estos testimonios revisten enormes interés histórico por cuanto están basados en experiencias vividas por sus autores. No obstante, en toda la historiografía sobre la guerra del Rif no existía hasta hace pocos años ninguna obra que abordara el tema de los gases tóxicos.

Justo un mes después, un exultante Benito Mussolini, con todo el cinismo del mundo, hablaba a una multitud entusiasta de la «guerra de civilización». Fue durante la inauguración del municipio de Pontina, en el mismo corazón del agro romano «redimido», donde el líder del fascismo aseguró, entre otras cosas:

Los italianos basaron sus éxitos en Etiopía (enero 1935-mayo 1936), que vengaron la vergonzosa derrota de 1896, en una abrumadora superioridad técnica. El enemigo no poseía ni un sólo avión, y tampoco carros de combate. También inclinó la balanza militar el inmenso esfuerzo logístico llevado a cabo desde las bases de partida, en Eritrea y Somalia. Las tropas mussolinianas se impusieron a bandas faltas de material moderno y sin apenas organización castrense; pero cuya bravura sería vencida, en ocasiones, acudiendo a los agresivos químicos, tanto por medios aéreos como artilleros. En resumen, esta campaña supuso el empleo de varios cientos de miles de kilogramosm de agentes letales ─sobre todo gas mostaza─, en medio de una condena casi unánime de la comunidad internacional. También se sabe que el Japón utilizó armas químicas en el transcurso de su guerra con China, de 1937 a 1945.

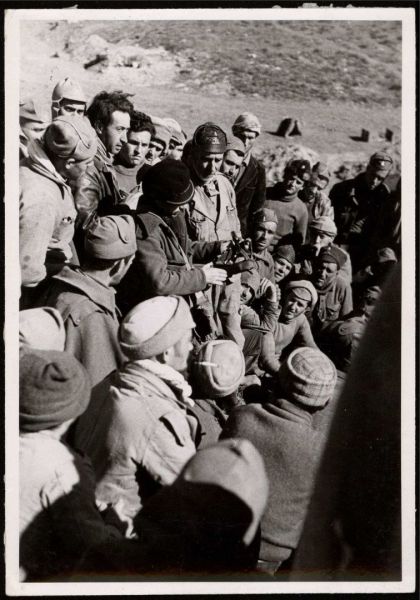

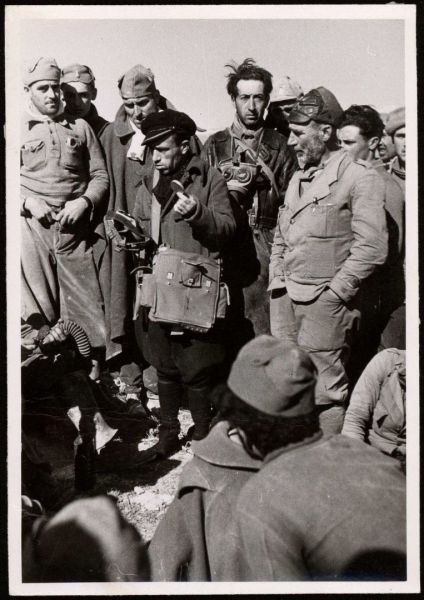

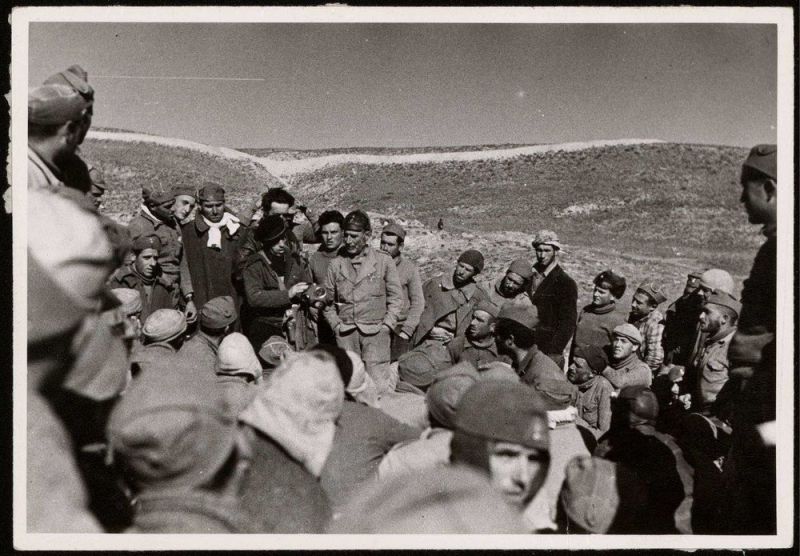

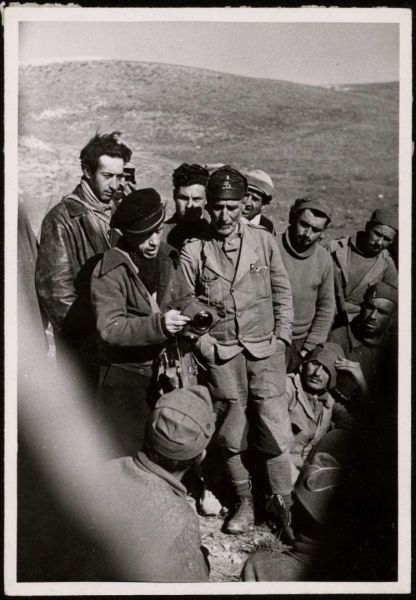

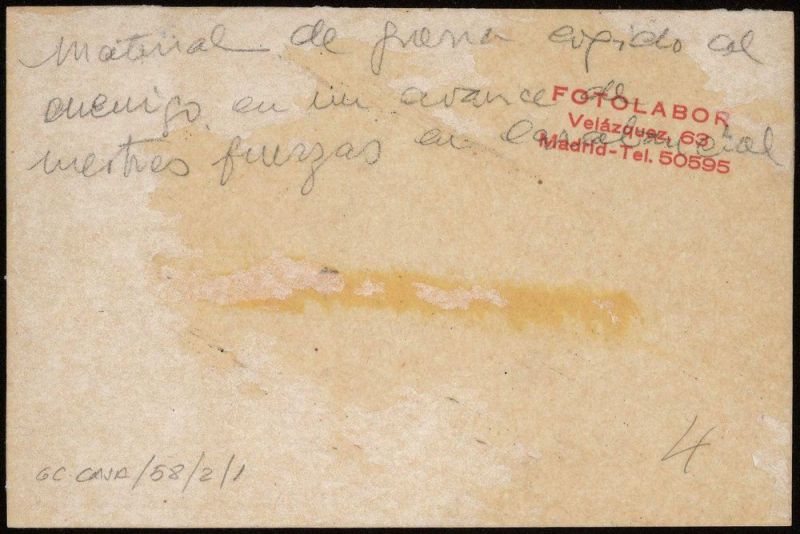

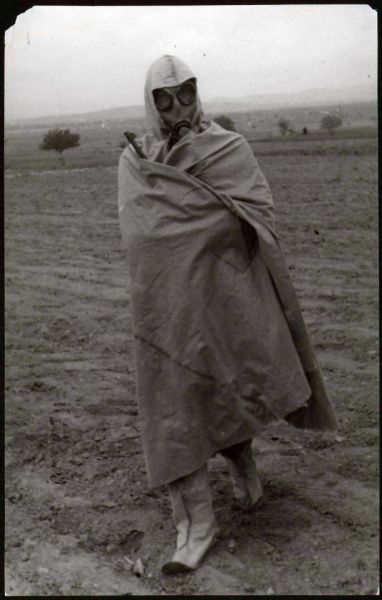

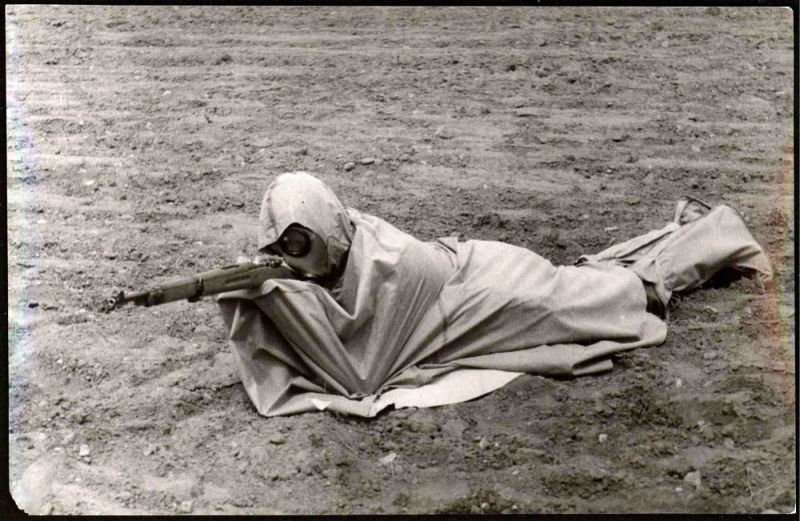

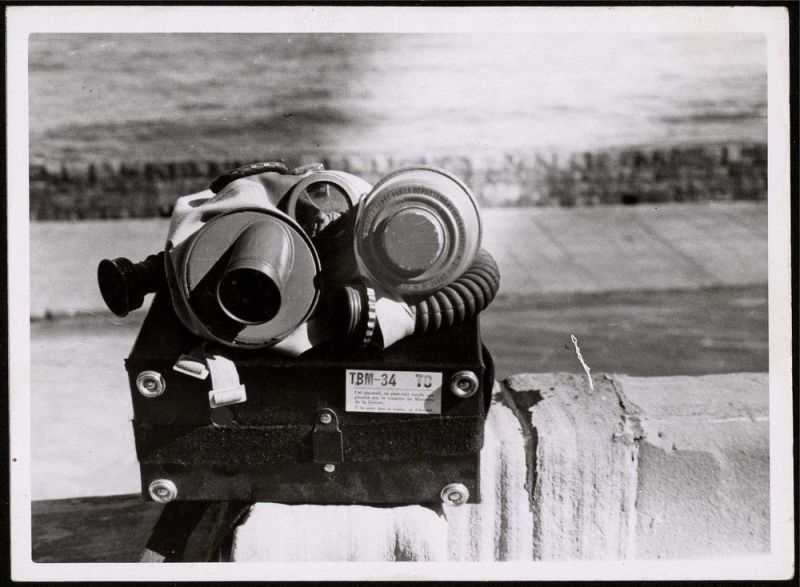

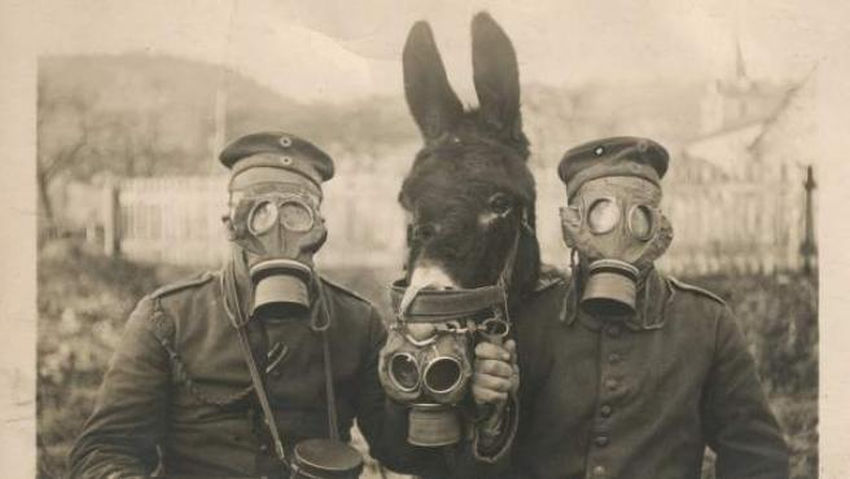

Fotos que muestran a Batallones Antigás españoles durante las guerras del Rif que pertenecen a una colección de la Biblioteca Nacional.

LA GUERRA QUÍMICA EN EL RIF (1921-1927): ESTADO DE LA CUESTIÓN

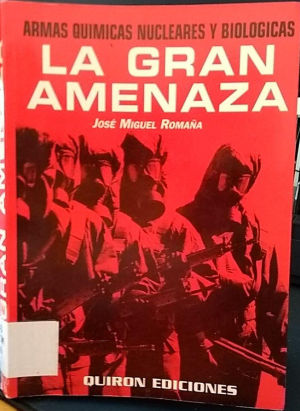

ARMAS QUÍMICAS, NUCLEARES Y BIOLÓGICAS

LA GRAN AMENAZA

José Manuel Romaña

Quirón Ediciones – Agosto de 1998

ISBN: 84-873114-44-6