La antigua Menevia debe de ser el Saint Davids de hoy, en la punta más occidental del condado de Pembroke. Se le atribuye la fundación de una docena de monasterios, comunidades todas muy estrictas, de lo cual tal vez da idea el hecho de que san David sea tradicionalmente conocido por «waterman», es decir, el hombre del agua, el abstemio.

Es posible que discípulos suyos influyeran en el desarrollo monástico de Irlanda, y se sabe que tuvo parte principal en dos concilios, en uno de los cuales, en Cardigan, se le reconoció como primado de Gales. En el año 962 sus reliquias se trasladaron a Glastonbury y su culto se extendió considera_blemente por Gales del sur y la Bretaña francesa. Por razones no bien aclaradas es patrón de los recién nacidos.

David el galés es famoso así mismo por un hecho sobrenatural que también se atribuye a san Hilario de Poitiers: se dice que en cierta ocasión, predicando en un sínodo contra los pelagianos, la tierra se levantó bajo sus pies y la paloma del Espíritu Santo fue a posarse en su hombro, manifestándose así visiblemente que por su boca hablaba la verdad. Su emblema es, claro está, la paloma del saber supremo.

Más tarde fue consagrado obispo de York, pero en el 669 surgieron dudas acerca de la licitud canónica de aquella consagración, y san Ceada, con su proverbial humildad, renunció a esta sede episcopal para volver a Lastingham sin una protesta ni un reproche, juzgando que la obediencia era el mayor de sus derechos.

Muy poco después se le eligió obispo de Lichfield, y en el corto espacio de tiempo en que fue pastor de esta diócesis fue arquetipo de celo y de piedad; nos dice Beda que «siguiendo el ejemplo de los apóstoles, iba siempre a pie, nunca a caballo», y al parecer su muerte fue anunciada con una semana de anticipación por músicas suavísimas de los ángeles.

El mismo Beda -fuente insustituible para san Ceada-, que escribe en una época muy próxima aún a los hechos que refiere, subraya un rasgo peculiarísimo que él atribuye al «temor de Dios», uno de los dones del Espíritu Santo, y en el que hay que ver, más que miedo, y mucho menos superstición, la sensibilidad de quien capta las celestiales amonestaciones.

Cuando se levantaba un viento más fuerte de lo acostumbrado, lo interrumpía todo para invocar la misericordia del Señor, si arreciaba el viento se ponía en oración y si tronaba o relampagueaba se iba a la iglesia para rezar hasta que el tiempo acababa serenándose. Viendo en la naturaleza un lenguaje de Dios que nunca podía ser casual o inútil, que era siempre un cúmulo de signos misteriosos que había que interpretar para su gloria y nuestra santidad.

Antes de su muerte permanecieron largo tiempo en prisión, tanto que se nos dice que les creció mucho el cabello, pero ni las amenazas ni la cárcel ni las torturas menguaron su talante marcial. «Ya es tiempo de dar a Dios lo que pertenece a Dios», se supone que dijeron glosando la frase evangélica, y según las actas agregan con lenguaje belicoso: «Que nuestra vibrante confesión de fe hiera como una jabalina al enemigo allí donde se encuentre».

«Como una jabalina» es traducción libre de missilibus (es decir, al modo de un arma arrojadiza), la misma palabra que hoy empleamos para designar armas arrojadizas mucho más devastadoras, pero aún llama más la atención ese uso de la fe como metáfora militar, no solamente para la defensa, sino también como algo que se dispara con objeto de que el testimonio pueda herir a quien esté a gran distancia.

A gran distancia del tiempo estamos nosotros, y a pesar de que las autoridades prohibieron con graves penas que su historia se pusiese por escrito -temiendo la lejana herida que podían causar los mártires- sus nombres nos han llegado en voz de san Isidoro, de san Eulogio y sobre todo en los himnos de su paisano el poeta Prudencia. La poesía multiplica así el efecto de su muerte, y lo que hicieron nos concierne en nuestra modernidad.

Según la tradición, al morir se vio subir por el aire, derechos al cielo, el anillo de Emeterio y el pañuelo de Celedonio, símbolos visibles de su gloria. El culto de estos mártires se extendió por todo el norte de España -Navarra, las Vascongadas, Santander- y por el mediodía de Francia, y son patronos de Calahorra, en cuya catedral se conservan sus reliquias.

En 1471 hubo un intento de que se le cororiara rey de Hungría, pero no pudo ser, más tarde fue virrey de Polonia durante la ausencia de su padre, en 1483 le proponen el matrimonio con la hija del emperador Federico III, y ahora es él quien se niega a aceptar, y muere tísico a los veintiséis años. Se le enterró en Vilma y los milagros en torno a su sepulcro hacen que en 1602 sea nombrado patrón de Polonia.

Todo en Casimiro está solamente esbozado o es infrutuoso, todo da la sensación de inacabamiento, como si la Providencia interrumpiese, frustrase cada uno de sus proyectos o ilusiones. Y sin embargo, la Iglesia, que no atiende a los frutos visibles, a los logros, ni a la duración de las cosas, nos señala su figura como una imagen arquetípica del príncipe cristiano.

No por sus hazañas, que no existieron, ni por el relumbrón de su gloria, sino por una fidelidad interior que encontró su deslucido camino en el fracaso. ¿Qué príncipe es éste que no llegó a nada? Quizá para Dios ser Cariomagno o no llegar siquiera a albañil es algo que no tiene la menor importancia, aunq·ue nos cueste comprenderlo.

San Casimiro alecciona sobre el buen uso de las cosas que salen mal. Carreras, nobles ambiciones, objetivos, todo puede torcerse, pero ¿y cuándo lo que se estropea es la propia vida? Entonces es más difícil aceptarlo, porque no queda nada a que agarrarse. El dilema está en la desesperación o en la fe, en no consolarse del éxito inasequible, que ingenuamente identificábamos con nosostros mismos, o en procurar tan solo la calidad del amor a Dios.

Sea como fuere, el más antiguo de estos personajes debió de ser un hortelano de Sinope de quien nos habla un panegírico de comienzos del siglo v. Curioso Focas que diríase sacado de una película de Hitchcock, con un singular sentido del humor negro que revierte en santidad.

Vivía en las afueras de la ciudad trabajando su huerto, y era acogedor, alegre y hospitalario como pocos. Cuando se decreta una persecución contra los cristianos, no se altera en lo más rninimo, no huye, sigue con su vida de siempre, como si la cosa no fuera con él, porque uno de sus rasgos más característicos es la serenidad o, por así decirlo, la sangre fría.

Llegan a su cabaña unos soldados que no le conocen, y él, según su costumbre, les invita a entrar y les sirve de comer; luego les pregunta qué les trae por allí, y le responden que buscan a un tal Focas, hortelano, y que su misión es quitarle la vida por hechicero y encantador. ¿No puede ayudarles su amable huésped a prenderlo? De ser así, ellos se encargarán de que reciba una recompensa y honores.

Focas, sin inmutarse, dijo conocer muy bien al hombre a quien buscaban, y aseguró que lo pondría en sus manos, pero que ahora era mejor que descansasen, que él se encargaría de todo. A continuación se fue a cavar su sepultura y a disponer sus últimos preparativos, y a la mañana siguiente se presentó de nuevo ante sus perseguidores diciendo que él era a quien andaban buscando. Los soldados no sabían qué hacer, pero al fin cumplieron las órdenes y le cortaron la cabeza. Según la tradición oriental, san Focas curaba las mordeduras de serpientes venenosas.

Barcelonés de familia ilustre, una vez consagrado sacerdote hacia el 1094, renuncia a sus prebendas de canónigo para llevar vida de monje agustino en la comunidad de San Adrián, junto al río Besós. Allí le eligieron prior, buscando la oscuridad tan amada pasó a San Rufo de Provenza, de donde fue abad en el 1100, para acabar -los honores le perseguían- obispo de Barcelona, metropolitano de Tarragona y legado papal en la península entera.

Los papas le llevan de un lado a otro, le hacen presidir concilios y sínodos, le dan cargos de gobierno, le encomiendan difíciles misiones (como la reedificación de Tarragona, entonces lugar desierto y asolado), le ordenan que predique, tiene que poner paz entre reyes como Alfonso de Castilla y Ramiro de Aragón.

Zarandeado por tantas obligaciones, repite cada vez con pleno convencimiento que es indigno y sin méritos, y une la acción a la palabra: cuando le hacen obispo, huye de noche y el clero de la ciudad le persigue hasta darle alcance cerca de Perpiñán, donde le obliga casi por la fuerza a que regrese.

Todo eso es un poco enfático y desmedido -desmesuras del santoral-, hoy las dignidades eclesiásticas no suelen aceptarse después de huida y persecución, los elegidos se resignan más fácilmente. San Olegario (cuyo historiado sepulcro se venera aún en la catedral de Barcelona) tenía más pasta de rebelde, de rebelde respecto al mundo y a sí mismo, posible secreto de la humildad.

Las actas, contemporáneas de su martirio y escritas en parte por la misma Perpetua, son uno de los documentos más impresionantes de la historia de la santidad, e incorporan a los episodios habituales de amenazas, afrentas e intimidaciones, anécdotas muy vivas en las que el humor se hace fuerza espiritual, relatos de sueños significativos y detalles de gran sentido sicológico.

En la cárcel de Cartago Felicidad da a luz a una niña, que es adoptada por una familia cristiana, y los ruegos del padre de Perpetua se estrellan ante su fortaleza. Las dos mujeres han de vencer las exigencias del amor materno, que sus hijos no sean motivo de traición a Dios, de quien sólo son imágenes los afectos humanos.

Los mártires morirán en un anfiteatro, con una multitud por público, y antes de ser despedazados por bestias feroces se dan el beso que es señal de la paz. Al caer herida, Perpetua, en un último rasgo de pudor, se cubre la pierna sangrante con la túnica, y luego se sujeta el revuelto cabello con una horquilla para no morir desgreñada, símbolo de tristeza y luto.

Al recibir el golpe de gracia sólo fue herida en el hombro, y con su propia mano guió la espada del verdugo hacia su cuello. «Tal vez una mujer tan grande, temida por el espíritu impuro, no podía morir a menos que ella misma lo quisiese».

Nacido de padres menestrales en la población portuguesa de Montemayor el Nuevo, en la diócesis de Évora, a los ocho años dejó a los suyos para ver mundo, es pastor en Oropesa, provincia de Toledo, quieren casarle con la hija del amo, y él vuelve a echarse a los caminos prefiriendo la aventura de la guerra.

Toma parte en la campaña de Fuenterrabía, están a punto de ahorcarle, vuelve a Oropesa, le encontramos de nuevo peleando, ahora en Austria, contra los turcos, y a su regreso peregrina a Santiago. ¿Será el fin de tanto ir y venir? Sus padres han muerto, y ese hombre inquieto y sin arraigo continúa sus vagabundeos cada vez más movido por la piedad y la caridad.

En Ceuta es peón albañil para ayudar a una familia necesitada, en Gibraltar vende estampas religiosas y libros devotos, y en 1537, en Granada, recibe el empujón definitivo oyendo predicar a Juan de Ávila. El triunfo del amor de Dios parece tener síntomas de locura, hace extravagancias, se le toma por desequilibrado y le encierran en un manicomio.

Cuando sale de allí ya no vacila, va a ponerse bajo la protección de la Virgen de Guadalupe y con la ayuda del arzobispo de Granada recoge en un asilo a los desesperados de todas clases: enfermos, viudas, huérfanos, ancianos, inválidos, locos, hambrientos, vagabundos, prostitutas, y va a pedir limosna por las calles con una espuerta y dos marmitas colgadas al cuello, andrajoso y gritando: «Hermanos, haced bien para vosotros mismos». Después de su muerte la fundación se convertirá en la orden hospitalaria de San Juan de Dios.

Bautizada en la plaza Navona, vivió muchos años en el Trastévere, y sus recorridos urbanos hasta San Pablo Extramuros, adonde le llevaba una devoción especial, Letrán o Santa María la Nueva, donde vivía su confesor, sin olvidar la Tor’de’Specchi de sus oblatas, cubren toda la geografía urbana de Roma.

Pertenecía a una familia de las aristocracia feudal, casó con un noble, un Ponziani, a los doce años, tuvo tres hijos, y tras muchas penalidades debidas a la guerra con Nápoles (destierro del marido, confiscación de sus bienes), fundó la congregación de las oblatas de Tor’de’Specchi, la Torre de los Espejos, agrupando a unas piadosas mujeres que s.e consagraban a Dios sin abandonar del todo el mundo.

Singular experiencia la suya, la vida monástica dentro del matrimonio, siguiendo la regla benedictina; permaneció casada durante cuarenta años y enviudó muy poco antes de su muerte, pero sus rigores ascéticos de los que hay fiel constancia gracias a sus confesores, no parecen hacerla el modelo más adecuado para todas las madres de familia, como a veces se ha pretendido ingenuamente.

Santa de visiones, éxtasis y prodigios, contemplativa que ejerció influencia sobre el papa Eugenio IV, la vemos aureolada por maravillas recorriendo las calles de la Roma medieval, con su hábito negro y el velo blanco, junto a un ángel de la guarda visible que despedía tanta luz que ella podía leer en la oscuridad.

La anécdota es famosa: un matrimonio piamontés, de un pueblo de la provincia de Turín, lleva su hijo de doce años a san Juan Bosco; éste hace unas preguntas al niño y comenta -quizá dirigiéndose a la madre, que es costurera-: «Me parece que el tejido es bueno». «¿Qué se puede hacer con él?», quiere saber el interesado. «Un buen traje para regalárselo a Nuestro Señor», responde el sacerdote.

El niño dice: «De acuerdo, yo soy el tejido y usted el sastre».

Domingo Savia entró así en el colegio de Don Bosco, y en él vivió muy poco tiempo, porque iba a morir a los quince años. Cuando Pío XII le canonizó en 1954 se convirtió en el santo más joven de todos los reconocidos por la Iglesia, exceptuando a los mártires, y tan singular circunstancia no dejó de provocar discusiones. ¿Qué santidad eminente se puede apreciar en un niño de tan corta edad, muerto en plena adolescencia? No llegó a ser sacerdote, como él quería, no hizo nada espectacular desde el punto de vista humano, y quizá sus éxtasis puedan atribuirse a fenómenos explicables por la medicina o la psicología.

Este santito precoz siguió al pie de la letra los consejos de su director espiritual, el propio Don Bosco, resumidos en una máxima: cumplir alegremente los deberes de su estado. Es decir, santa alegría en el servicio de Dios, piedad y estudio, aceptación de las contrariedades y hacer todo el bien posible a sus compañeros.

Programa sencillo y asequible por el cual vemos en Domingo a un santo moderno, lleno de virtudes heroicas de carácter ordinario, cotidiano. El niño que subió a los altares sin dejar de ser niño (se le recuerda practicando el deporte, cantando en el coro con su hermosa voz -es patrono de los pueri cantores-, en los recreos), sólo siéndolo muy bien y con miras muy altas.

Su nombre nos llega gloriosamente citado en un escrito de san Jerónimo: «Paciano, obispo de Barcelona, en las faldas del Pirineo, de esmerada elocuencia y tan ilustre por su vida como por su palabra, fue autor de varios opúsculos y murió ancianísimo en tiempos del emperador Teodosio». Se trata, pues, de un antecesor de san Olegario -a quien hemos visto hace sólo tres días -en la sede barcelonesa.

Era sin duda de familia distinguida, debió de nacer a comienzos del siglo IV en Barcelona, y de él se sabe también que estaba casado y que tuvo un hijo llamado Dextro.

Cuando fue elegido obispo, hacia el 377, se ignora si era viudo o si, viviendo aún su mujer, se separó de ella para guardar castidad perfecta según uso habitual por aquel entonces en estos casos.

De su actividad pastoral poco sabemos, pero no parece exagerar el breviario cuando nos dice que «brilló en el episcopado por su humildad, prudencia, espíritu penitente, castidad, mansedumbre, energía, libertad y amor a la oración». Impresionante catálogo que confirman las obras que de él se conservan.

Opúsculos que nos lo muestran esforzándose por sacar de su error a un hereje novaciano, quien en su pretendida pureza negaba que la Iglesia pudiese perdonar los pecados; y como complemento de esta doctrina, exponiendo en otro lugar, con buen acopio de citas de las Escrituras, los motivos por los cuales hay que hacer penitencia.

Teología de reconciliación con Dios, misericordiosa y exigente, a la que hay que añadir escritos morales como el Cervulus, diatriba contra unos desórdenes carnavalescos que habían perdurado en la ciudad desde la época pagana. Lleno de virtud y saber -nos complace recordarle asimismo por el esmero de su palabra-, quizás a su muerte fue enterrado en la iglesia de los Santos Justo y Pastor. De él nos queda también una rotunda sentencia que nos define: ·«Cristiano es mi nombre, católico mi apellido».

Escocia, a la que el calvinista Knox ha hecho adusta y férreamente presbiteriana, se distingue por su odio al papismo, y el señor de Ogilvie, noble escocés adherido a la Reforma, teme que su esposa, que es católica en secreto, pueda influir en las convicciones de su hijo John, para quien lo mejor es que a partir de los trece años se eduque en el continente, rodeado de hugonotes franceses.

Lo que son las cosas, allí es precisamente donde conoce el catolicismo, en Lovaina abraza lo que ahora se llama en su país «la antigua fe», luego se hace novicio jesuita en 1601 ya pertenece a la orden y en 1610 es ordenado en París. Su primer destino será Ruán, pero él sueña con volver a su tierra desafiando la persecución, y en 1613 desembarca en Edimburgo bajo el nombre supuesto de Watson y fingiéndose capitán.

Sigue un período breve pero muy intenso de disfraces, escondrijos, misas en la clandestinidad y arriesgadísimos auxilios espirituales a los diezmados fieles, hasta que una traición le pone en manos de su mayor enemigo, el arzobispo Spottiswood, quien recurre a todos los medios para hacerle apostatar.

Amenazas, halagos, torturas (que le dejan cojo), privarle del sueño durante más de una semana y hasta ofrecerle a su hija en matrimonio, además de una sustanciosa prebenda, si renunciaba al catolicismo. Juan de Ogilvie estuvo sereno, elocuentísimo y pródigo en rasgos de humor, se negó a delatar a sus compañeros, rechazó todas las acusaciones de deslealtad a la Corona y fue ahorcado, por así decirlo, con una sonrisa. Se le canonizó en 1976.

Oria, castellanización de su nombre latino de Áurea o dorada, fue natural de Villavelayos, y sabemos que sus padres se llamaban García Nuño y Amunia. Cuando era aún muy joven se presentó en el monasterio riojano de San Millán de la Cogolla y solicitó del prior «prender orden e velo, vevir en castidat».

Desde entonces fue una reclusa o emparedada por voluntad propia, y «si antes fuera buena, fue después muy mejor». Frente al altar mayor y el coro donde cantaban los monjes, en una angosta celdilla construida junto al muro de la iglesia, mortificaba su cuerpo («non falía a sus carnes nulla misericordia»), rezaba, leía una y otra vez las Escrituras y las vidas de santos, recitaba el salterio e hilaba y cosía para la comunidad.

Tuvo estupendas visiones que Berceo nos cuenta con cándidas y encendidas palabras de devoción, resistió los embates tentadores del Maligno, aconsejó espiritualmente a los que iban a consultarla de toda la comarca, y por fin «la reclusa leal» cuya «oración foradaba los Cielos» -abría brecha en lo más alto-, fue sepultada junto con su madre, muerta también en olor de santidad.

Fáganos Dios por ella merced e caridat.

En primer lugar, condenando a los perseguidores de san Juan Crisóstomo y enfrentándose al emperador Arcadio, y algo después haciendo frente a la mayor herejía de su tiempo, el pelagianismo, que negaba la necesidad de la gracia, atendiendo así las peticiones que le había hecho san Agustín.

Pero el gran acontecimiento de su pontificado fue la tragedia del 24 de agosto del 410, cuando las hordas del bárbaro Alarico entraron en Roma por la Puerta Salaria y saquearon la ciudad destruyéndola por completo.

El desastre sacudió los cimientos del mundo cristiano. Desde su retiro de Belén, san Jerónimo se declara anonadado, «la tierra entera ha recibido un golpe mortal», «la antorcha más brillante de la humanidad acaba de apagarse», y no es menor el efecto que la noticia causa en África a san Agustín, quien escribe el más profundo y ambicioso de sus libros, La ciudad de Dios, para explicar a la luz de la fe un hecho de tanta magnitud.

Para los contemporáneos la destrucción de Roma es algo casi apocalíptico, inconcebible. ¿Cómo ha permitido Dios una cosa semejante? ¿Por qué ha entregado a sus enemigos para que lo pisotearan el mismo corazón de su Iglesia? ¿Cómo interpretar un misterio de la historia tan doloroso y humillante? La historia, tejida de fracasos y contradicciones que desmienten nuestras certezas humanas, sigue, san Agustín nos

da La ciudad de Dios, e Inocencio, después de la catástrofe, vuelve a Roma, porque la vida y la Iglesia continúan su misterioso camino hacia el Absoluto.

Nació en Constantinopla, hija de un senador llamado Antígono, y al morir éste su piadosa madre se trasladó con ella a Egipto, donde también tenía posesiones, y en un monasterio femenino de la Tebaida la niña, que tenía entonces siete años, se empeñó en abrazar el estado religioso.

De allí no salió más, llevando «una vida santísima y muy áspera», nos dice un hagiógrafo, y, consagrada a Dios a la edad de doce años, se entregaba a las más severas penitencias, llegando a ayunar durante toda una semana (por lo cual otra monja la acusó de ambición e hipocresía, ya que la convivencia en el monasterio no parece que fuese muy fácil).

Dicen que el Demonio la tentó de mil maneras, con «sueños importunos», turbaciones interiores, malquerencias de otras hermanas e incluso con ataques físicos, para tratar de dejarla lisiada, arrojándola a un pozo o haciendo que se clavara un hacha en el pie o cayera en una olla hirviendo.

Eufrasia vencía siempre al Adversario con las armas de la oración, la humildad y la obediencia, pidiendo para sí los trabajos más ingratos y aceptando con la alegría que anunciaba su nombre tareas inútiles destinadas a probar su paciencia, como trasladar pesadas piedras de una parte a otra para luego devolverlas a su primer lugar.

Ya en vida los milagros florecieron en torno a ella como sonrisas prodigiosas de Dios.

Diez años después Enrique se convertía en rey de Germania, y ella, su guía y consejera, influyó en suavizar el violento talante del monarca («Tú mitigaste mis cóleras y me apartaste a menudo de la iniquidad», le dijo en el lecho de muerte) y en inclinarle a hacer limosna a los necesitados. Pero el período más largo de su vida fue el de sus treinta y cinco años de viudez, durante los cuales no le faltaron humillaciones y enfrentamientos con dos de sus cinco hijos, el que fue emperador con el nombre de Otón I y Enrique (otro de sus hijos fue el arzobispo de Colonia san Bruno).

Retirada al monasterio de san Gervasio de Quedlinburg que había fundado, murió «llena de días y de honores» (pero, a petición suya, sobre,cilicio y ceniza), «colmada de buenas obras, penitencias, oraciones, profecías, limosnas e infinitas virtudes», disponiendo que se la sepultase al. lado de su esposo.

Esta madre de los pobres, como se la llamaba, fue un dechado de caridad, sólo parecía pensar en repartir cuanto tenía entre los menesterosos, y fue precisamente ese afán suyo por dar lo que motivó calumnias y conflictos con sus hijos. Tanto desprendimiento parecía de loca o de alguien que ocultaba riquezas mal adquiridas, y así en santa Matilde, una vez más, se da el c~so de quien atrae incomprensión e injurias por ejercitar virtudes tan altas que son inconcebibles para la mayoría.

La leyenda teje en torno a él una complicada historia: gotas de sangre del corazón divino le salpicaron los ojos, que tenía muy debilitados, y volvió a ver con claridad, recogió sangre del Redentor en un vaso que llamaremos Graal y posteriormente sufrió martirio y se le cortó la lengua, pese a lo cual siguió hablando.

El simbolismo más bello y los disparates más gratuitos se dan cita en esta tradición que sobrecarga la escueta figura de los Evangelios; nos gusta más su estampa sencilla y natural, de simple soldado que cumplía órdenes, crucificar, cerciorarse de la muerte de los reos, que no era un perseguidor como Saulo, sino alguien que estaba allí por razón de su oficio, indiferente a todo lo que no fuera su deber.

El deber le hizo coincidir con Jesucristo, que le esperaba en la cruz, asistió a los prodigios que rodearon su muerte, y un requisito técnico para comprobar ésta iba a provocar en él el gran cambio. Ante el Hijo de Dios otros se lavan las manos o gritan ¡Crucifícale!, él testigo accidental, o mejor, profesional, sabe ver lo que está viendo.

La lanza de Longinos, conservada en Constantinopla, fue un regalo del sultán Bayaceto al papa Inocencia VIII, y la reliquia se conserva en San Pedro sobre la hornacina para la cual Bernini esculpió su mármol -brazos en cruz, la lanza en la diestra, el casco y la espada a sus pies-, como un atleta glorioso que contempla deslumbrado la luz de la altura con un gesto de énfasis en el que pone toda su vida.

Jan Dvorak -tal fue su verdadero nombre- sólo era alemán por parte de madre, y nació en Tasswitz, en la Moravia, hijo de un carnicero checo. Tuvo que ganarse la vida con ocupaciones muy diversas, entre ellas la de panadero, antes de conseguir ser sacerdote a los treinta y cuatro años.

Los redentoristas, orden a la que pertenecía, le destinaron a Varsovia, donde vitalizó un ambiente espiritual muy mortecino ocupándose solícitamente de los fieles polacos y de la nutrida colonia alemana; convirtió a muchos, fundó asilos, colegios y asociaciones religiosas, pero en 1808 Napoleón deshizo toda su labor dispersando a los suyos e incluso encerrándole en la cárcel.

«Lo que nos parece una contrariedad nos lleva hacia donde quiere Dios», decía; el nuevo escenario de su vida será mucho mayor y más resonante, Viena; allí san Clemente pasa de oscuro capellán de unas monjas ursulinas a convertirse en uno de los hombres más influyentes de la ciudad en la que se celebra el congreso cuyo objetivo es poner orden en la revuelta Europa de Napoleón.

Pero lo de menos es que altos personajes le consultaran, que mitigase la entrometida política del josefismo en asuntos de la Iglesia o que reuniera a su alrededor a intelectuales, artistas, estudiantes y profesores, núcleo de un romanticismo católico (Schlegel, el poeta Brentano, el pintor Overbeck). Fue sobre todo el sacerdote humilde y celosísimo del confesonario y el púlpito, de las visitas a pobres y a agonizantes, de la caridad y la plegaria. Un contemporáneo le equiparó a Napoleón y a Goethe como quien compara el estruendo humano a una vigilia del espíritu esperanzada y fecunda .

Allí, en una gruta vivió diez años en la más completa soledad, sin más que un manto y un cilicio para vestirse, una estera para dormir, un vaso para beber un poco de agua y hierbas crudas del campo por todo alimento.

El obispo de Lampsaco (ahora la ciudad turca de Lapseki) le suplicó que accediera a evangelizar a un pueblo de aquellos contornos cuya barbarie era proverbial y que se distinguía también por su tenacidad en el paganismo. El eremita, muy a pesar suyo, acabó aceptando tal misión, y después de ser ordenado de sacerdote, se dirigió hacia allí.

Lo primero que hizo fue levantar una suntuosa iglesia, para que el verdadero Dios tuviese una casa digna de Él, y luego destruyó los ídolos a los que tan apegados estaban los indígenas; éstos, como era previsible, montaron en cólera, le dieron una soberana paliza y le echaron. Al día siguiente volvió para predicar, y se repitió la misma escena, con palos e injurias hasta darle por muerto.

Así una y otra vez Abraham insistía siempre lleno de mansedumbre y caridad, recibiendo los malos tratos con una sonrisa, hasta que al cabo de tres años su ejemplo inaudito conmovió a los idólatras, que pidieron hacerse cristianos. El les instruyó en la fe, bautizó a un millar de personas y en seguida huyó a su gruta para seguir viviendo hasta su muerte en la bendita soledad con Dios.

José pide permiso a Pilatos para sepultar a Jesús, y una vez concedido, con la ayuda de Nicodemo desclava el cuerpo de la cruz y lo lleva a un nuevo sepulcro excavado en la roca (por eso la tradición cristiana le hace patrón de embalsamadores y sepultureros). Es cuanto se nos dice de él.

¿Quién fue este piadoso personaje? «Persona buena y honrada», le describe san Lucas, «que aguardaba el reino de Dios», o sea «que era también discípulo de Jesús» (Mateo), «pero clandestino, por miedo a las autoridades judías» (Juan). Un discípulo vergonzante que ahora, «armándose de valor», precisa Marcos, reclama el cuerpo del Maestro.

Jesús acababa de morir ignominiosamente, Pedro ha renegado de Él por tres veces en público, los apóstoles, acobardados y vencidos por el desaliento, se esconden o se dispersan, y en la prueba el único que da la cara, el único que se arma de valor, es un discípulo secreto que hasta ahora no se atrevía a declarar su condición.

José de Arimatea inspira un gran respeto, y la leyenda (que le hace recoger en el Gólgota, con el santo Graal, la sangre de Cristo) subraya esa dignidad del que sale de la sombre en el peor momento con una valentía que no tuvieron los más fieles. Él, quizá mal visto por los apóstoles, que podían reprocharle que no se comprometiera, tiene el incontenible arrojo de los tímidos, la impensada serenidad de los nerviosos, la brusca decisión de los titubeantes, y por eso se le venera, por haber hecho valientemente misericordia con el Señor.

No era irlandés de origen y debió de nacer de padres cristianos en la costa noroeste de la Inglaterra romanizada,

pero hacia los dieciséis años cayó en manos de unos piratas y vivió como esclavo en Irlanda, posiblemente haciendo de pastor hasta que logró huir. De regreso con los suyos se propuso evangelizar la tierra de su cautiverio, y tras un nebuloso período de formación, tal vez en la Galia, volvió a Irlanda como obispo misionero.

Por eso es el apóstol nacional, Hibernorum Apostolus, el santo que triunfa sobre las artes mágicas de los druidas, expulsa de Irlanda las serpientes venenosas, símbolo del paganismo, y establece su sede episcopal en Armagh. Desde entonces su nombre será sinónimo de irlandés y se le dedicará no sólo la catedral (hoy protestante) de Dublín, sino también -por la gran afluencia de emigrantes de la isla- la catedral católica de Nueva York.

Así como en España Santiago es un apóstol belicoso, en Irlanda san Patricio es un misionero que tiene poder en el ultramundo, y se supone que volverá el día del Juicio Final para juzgar al lado de Jesucristo a los irlandeses. Se le invoca también para abreviar las penas del Purgatorio, y leyendas posteriores explotaron literariamente ese aspecto misterioso y poético tan del gusto de la tradición celta.

Su fiesta, que anuncia la inminente llegada de la primavera, es el día del trébol, emblema de la verde Erín, que el santo utilizaba para explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Patricio, tan irlandés y tan romano por su nombre, es como la iglesia de Irlanda, inconfundible, peculiarísima y siempre fiel a Roma.

Hortelano, cocinero, portero, limosnero, sacristán, hiciera lo que hiciese fray Salvador era siempre un vivo ejemplo de piedad y humildad, de alegría y santa despreocupación que a veces perturbaba a sus superiores, como en el famoso milagro de los ángeles que guisaron por él la mejor de las cenas mientras estaba abstraído rezando.

No tardó en ir de convento en convento -entre ellos el de Horta de san Juan, en Tarragona, de donde tomó el nombre-, porque era engorroso en todas las comunidades haciendo enormes y estupendos milagros (curaciones múltiples con sólo la señal de la cruz, profecías, prodigios de toda índole), y donde él estaba no había orden ni paz por la afluencia de multitudes.

Se le prohibió que hiciese milagros (pero en vano, no por desobediencia, sino porque aquel chorro portentoso era involuntario e incontenible), se amotinaron los fieles cuando no se le dejaba aparecer en público, fue procesado por la Inquisición, que declaró purísimos sus actos y su doctrina, y el propio Felipe II quiso conocerle y le llamó a Madrid («¿Qué ganaréis con ver a un pobre cocinero del padre san Francisco?», dijo al gran rey en catalán, la única lengua que hablaba).

Por fin, en uno de sus traslados murió en la tierra de sus padres, en Cágliari, y el recuerdo de aquel frailecito de los milagros alegres e irrestañables, con un candor en la fe que le hacía omnipotente, ha llegado hasta nosotros como un conmovedor testimonio de la unión con Dios que juega con las leyes de la naturaleza.

Los Evangelios son muy parcos al hablar de él: era del linaje de David, cuidó de la Sagrada Familia en Belén, Egipto y Nazaret, y debió de morir antes de las bodas de Caná, sin duda asistido por Jesucristo (de ahí que sea también patrón de la buena muerte). La suposición de que al desposarse con María era ya octogenario carece de fundamento, y su tradicional oficio de carpintero (Jaber lignarius) sólo se cita en los apócrifos.

Su culto, muy tardío, no se generaliza hasta la Contrarreforma, y en él influyen tres santos muy devotos de san José, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola y Francisco de Sales; en los tiempos modernos ha adquirido una difusión extraordinaria en todo el orbe católico, aunque quizá la primacía corresponda al Canadá francés, donde en Montreal se dedicó a este santo una grandiosa basílica.

Santidad la suya discretísima, tenue («era hombre justo» se limita a decir san Mateo), y Ribadeneira al enumerar sus virtudes añade a la fe, la esperanza, la caridad, la pureza, la humildad, la obediencia, la fortaleza, etc., «un silencio tan extraño que no leemos en todo el Evangelio palabra que haya hablado san José».

Éste debe de ser su rasgo más significativo: «El hombre del silencio», escribe Hello, «el silencio es su alabanza, su genio, su atmósfera; la abdicación de la palabra ante lo insondable». Hace calladamente lo que Dios le pide que haga, aunque no lo entienda.

Pero este solitario, de quien todos hablan como hombre muy docto que conocía bien griego y latín, y que dominaha los autores paganos como Cicerón y Séneca, tenía inquietudes itinerantes, y -nos dice en su propio epitafio que escribió en verso- «movido por el impulso de Dios» emprendió un largo viaje.

Se supone que estuvo primero en Roma, luego visitó la Galia y el sepulcro de su paisano el otro Martín en Tours, allí conoció a san Gregario, y por fin, «atravesando los anchos mares», según sus propias palabras, fue al reino de los suevos, en Galicia, donde consiguió la conversión del rey Teodomiro que era arriano.

En el año 550 funda el monasterio de Dumio, cerca de Braga, en el norte de lo que hoy es Portugal, en el 570 es arzobispo de Braga, y tras asentar el catolicismo en el ángulo noroccidental de la península, sin duda muere allí dejando un imborrable recuerdo de varón sabio y piadoso.

El apóstol de los suevos, a pesar de las escasas noticias que de él se tienen, resulta un hombre múltiple y complejo: monje y viajero, católico y moralista con ecos de Sé- neca, poeta que sabía componer hexámetros virgilianos y preocupados por la evangelización de los campesinos idólatras, sobre cuyas supersticiones escribió el curioso tratado De correctione rusticorum. «Restauré la religión y las cosas sagradas», dice en su epitafio, y la fórmula basta para justificar su vida y sus afanes de santidad.

Nació en un hogar campesino no lejos del lago de Lucerna, participó activamente en dos guerras patrióticas, casó hacia los treinta años con Dorotea Wyss y tuvo diez hijos, «siendo conocido en la comarca como granjero próspero, respetado y de singular devoción».

Veinte años después, ante el escándalo de sus parientes y vecinos, pero con el consentimiento de su mujer y sus hijos, se retiró a hacer vida de anacoreta en la garganta de Ranft, cerca de su casa, y allí, entre prolongados ayunos he cree que hasta su muerte sólo se alimentó de la Eucaristía) tuvo extraordinarias visiones y dio consejos a mucha gente que acudía a visitarle.

Cuando el país se vio al borde de la guerra civil por un conflicto que enfrentaba los cantones urbanos con los rurales, san Nicolás, que ya había sido juez de cantón y diputado en la Dieta federal, propuso una solución política que fue aceptada en el acto unánimamente (Pacto de Stans, 1481), consiguiendo así salvar la unidad suiza.

Murió en su cabaña rodeado por su esposa y sus hijos después de hacer el prodigio de armonizar maravillosamente lo que parece más opuesto, la mística y la política, la familia y la dedicación religiosa, las cosas de este mundo y la entrega absoluta a Dios.

Estas son las palabras insustituibles de san Jerónimo: «De un modo tan completo se convirtió a Dios, que mereció ser cabeza de su monasterio y madre de vírgenes; después de llevar blandas vestiduras, mortificó su cuerpo vistiendo sacos; pasaba las noches en oración y enseñaba a sus compañeras más con el ejemplo que con sus palabras».

«Fue tan grande su humildad y sumisión, que la que había sido señora de tantos criados parecía ahora criada de todos; aunque tanto más era sierva de Cristo cuanto menos era tenida por señora de hombres. Su vestido era pobre y sin ningún esmero, comía cualquier cosa, llevaba lo cabellos sin peinar, pero todo eso de tal manera que huía en todo la ostentación».

No sabemos más de esta dama penitente, cuyo recuerdo sólo pervive en las frases que hemos citado de san Jerónimo. La Roma en la que fue una rica señora de alcurnia no tardaría en desaparecer asolada por los bárbaros, y Lea, «cuya vida era tenida por todos como un desatino», llega hasta nosotros con su áspero perfume de santidad que desafía al tiempo.

¿Cómo se le ocurrió a Felipe II pensar en este hombre que no era sacerdote para arzobispo de Lima? Santo Toribio dudó mucho antes de aceptar, pero al fin recibe las órdenes, se le consagra obispo en Sevilla y en 1581 llega al Perú, donde tiene una diócesis tan grande como un reino de Europa, con caminos impracticables, indios indóciles y españoles acostumbrados a la ley de su capricho y su

conveniencia.

A todo remediará el santo, que lleva la fe cristiana y el orden de Trento a aquellas lejanas tierras. Recorre una y otra vez el Perú, aprende varias lenguas indígenas para poder predicar en ellas, reúne trece sínodos diocesanos, publica un catecismo, funda el primer seminario de América, se enfrenta con los privilegios abusivos de las grandes órdenes religiosas y con el absolutismo del virreinato.

El Narigudo, como le llamaban los indios por su prominente nariz, derrocha caridad, inteligencia y vigor, fulmina excomuniones en caso necesario, se expone a los mayores peligros, alienta la espiritualidad de santa Rosa de Lima, y la muerte le sorprende en el curso de uno de sus numerosos viajes, en Saña Grande, donde se hace cantar por un misionero, al son de un arpa, el salmo In te, Domine speravi.

Este cura que tenía apellido de pájaro -la oropéndolanecesitaba anchos horizontes, quería volar, evangelizar infieles, sufrir martirio en tierras remotas, pero cada vez que levantaba el vuelo una enfermedad le hacía volver al pequeño recinto de su ciudad amurallada, y así comprendió que Dios le quería en Barcelona.

Pudo ser catedrático de hebreo en la Universidad, pero también eso se torció, y vivió y murió entre sus paisanos con una gran sencillez, sólo turbada muy a pesar suyo por prodigios que derramaba a manos llenas; aunque únicamente al final de su vida, porque como decía este hijo y nieto de artesanos, hacer milagros también requiere aprendizaje, experiencia, en suma, oficio.

Múltiples milagros a plena luz, curaciones públicas hechas con una santiguada, de las que no se atribuía ningún mérito; al fin y al cabo, recordaba, no soy yo sino Dios quien lo hace. Pero aun siendo tan espectaculares, los milagros no son más que el aparato eléctrico del Cielo, rayos y truenos para los ciegos y sordos del alma.

Y no es al taumaturgo a quien se convoca aquí, ni tampoco al asceta, al Doctor Pan y Agua como le llamaba el pueblo por sus mortificaciones continuas y severísimas, sino al hombre que, con una soberana indiferencia por el qué dirán, pronunció una frase casi escandalosa, como suele serlo la verdad: «Preferiría morir en los brazos de una mujer que con una moneda en el bolsillo».

¡Qué cosas tienen los santos! Antes el pecado de la carne que el del dinero, y esto en un castísimo varón, ejemplo de sacerdotes. La sensualidad es sucia, pero humana, el dinero tal vez diabólico. Por eso no podía conciliar el sueño si tenía en casa alguna monedita, y se precipitaba en plena noche a buscar un pobre, después de lo cual dormía como un ángel.

Hija, pues, de la Brígida fundadora a la que veremos el 23 de julio, después de un matrimonio blanco -había hecho voto de castidad- con el piadoso conde Edgard Lydersson, en el 1350 se trasladó a Roma para ayudar a su madre, ocupada en conseguir que los pontífices aprobaran la orden del Santísimo Salvador.

Un cuarto de siglo vivieron ambas en la Ciudad Eterna entre grandes austeridades, cuidando a pobres y enfermos, y corriendo también graves peligros de toda índole que Catalina afrontaba con una decisión y una confianza en Dios que caracterizan su intrépido modo de ser.

Tras enviudar, a la muerte de Brígida volvió a su patria, fue abadesa del monasterio de Vadstena, en la orilla derecha del lago Vattern, y aún en el 1375 efectuó de nuevo el largo viaje hasta Roma para activar la aprobación de la orden y promover la canonización de su madre.

Murió en Vadstena como un espejo de virtudes, y según la tradición se vio surgir en el cielo una estrella desconocida que permaneció en el aire sobre el monasterio hasta que llevaron a enterrar a la santa, para luego desaparecer cuando su fatigada humanidad andariega volvió al polvo.

«Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo», la saluda. «Ella se turbó al oír estas palabras», ¿qué querrán significar? «No temas porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás y darás a luz un Hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande y se le llamará Hijo

del Altísimo».

«¿Cómo podrá ser esto, pues yo no conozco varón?», objeta. «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra». Porque «nada hay imposible para Dios», explica el ángel, recordándole que su parienta Isabel en su vejez estéril también ha concebido.

El mensajero habla de sucesos futuros como dándolos ya por realizados, tal vez no hay otro modo de expresar la voluntad de Dios, para quien el tiempo debe de ser tan sólo una concesión a nuestros límites de vivir y entender; pero lo cierto es que más que afirmar pregunta. Dios no quiere ser hombre sin que su madre humana acepte libremente la maternidad.

Dios haciéndose hombre en un lugar de Galilea en un momento dado de nuestra historia es un irrepetible prodigio trascendental que depende de la respuesta de María. «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tú dices», es la contestación. Y el Verbo se hizo carne con estas sencillas palabras de asentimiento, quiero lo que Tú quieres.

A la muerte de Juan (631), le sucede en la sede episcopal zaragozana, y dos años después se encuentra por última vez en el cuarto concilio de Toledo con su amigo y maestro Isidoro, a quien no deja de pedir que le mande el libro de las Etimologías, al parecer compuesto a petición suya.

Uno y otro intercambian cartas admirables de piedad, cariño y bibliofilia -porque Braulio es un insaciable bibliófilo-, y al morir Isidoro, en un nuevo concilio toledano su amigo se revela como heredero y sucesor de aquella lumbrera, cuya obra concluye, y como la figura de mayor reputación dentro de la Iglesia española.

En estos años finales de su vida le vemos multiplicando su actividad: influye en los reyes, responde al papa Honorio con tanto respeto y veneración como energía -cuando el pontífice reprocha injustificadamente a los obispos de España su supuesta lenidad-, es autor de himnos que se incorporan a la liturgia mozárabe, atiende todo género de consultas y gobierna su diócesis con bondad y firme criterio.

Ya casi ciego y con la salud muy quebrantada, sigue buscando afanosamente códices para adquirir y copiar. El que encabeza sus cartas como «siervo inútil de los santos de Dios», hermana en la fe sus ansias de saber y el norte de su vida, que es alcanzar «la patria suprema».

El eremita había acogido en su caverna del desierto a la mujer errante y extenuada que le conmovió con la dulzura de sus palabras; «siguieron otras más dulces aún, mezcladas con risas y caricias, y hasta tuvo el atrevimiento de tocar las barbas y el mentón de Juan».

Y cuando éste, «cediendo a los impulsos de una pasión desordenada» tendió sus brazos hacia ella, «el demonio, revestido de aquella apariencia, pero cuyo cuerpo fantasmagórico no era más qu~ aire, se esfumó lanzando alaridos espantosos, y un tropel de malos espíritus acudió para presenciar entre burlas la confusión del hombre de Dios».

De Juan de Egipto sabemos que nació en Licópolis, hoy Asiut, que era carpintero y que en su edad madura se dedicó a hacer vida de ermitaño, hasta adquirir una reputación de santidad sólo inferior a la del famosísimo san Antonio. Se dice que profetizó sus victorias al emperador Teodosio.

Pero en el recuerdo la imagen que permanece es la de la debilidad, la compasión peligrosa que permite su caída y que el Diablo le escarnezca. Y no es malo ver también a los santos desde este punto de vista, apeados de sus altares y de su aparente impasibilidad superior, turbados y zarandeados por el instinto, débiles como todos hasta querer abrazar la fantasmagoría que se deshace en un estrépito infernal, en humo y arrepentimiento.

Sin embargo, san Esperanza no es una alegoría. Fue un monje fundador de un monasterio próximo a la ciudad de Nursia, abad del cenobio, hombre piadosísimo y de gran serenidad que sufrió sin una palabra de impaciencia o desconsuelo la desgracia de ser ciego durante cuarenta años.

«El venerable anciano, cuanto más se veía falto de la corporal luz, tanto más suspiraba por la espiritual y divina, que jamás le faltaba, porque la buscaba humilde; y así, viendo el golpe del azote en el cuerpo, tenía el consuelo y alivio del Espíritu Santo en el corazón».

Pasado el tiempo recobró la vista, y Dios le mandó entonces que visitase los monasterios vecinos predicando a los monjes, para que se viese que el Señor, que le había devuelto la luz, le convertía en instrumento para que los demás le recibiesen en los ojos del alma.

A su regreso, tras haber recibido la Eucaristía, murió cantando salmos con la comunidad, y vieron salir el alma de su boca en forma de una paloma blanca que, volando por el oratorio, rompió el techo y se perdió en las alturas.

San Esperanza es el Job cristiano que no pide cuentas a Dios por su desdicha -su humildad le impide hacer reclamaciones-, y que sólo ve en la adversidad una misteriosa prueba de amor que no puede entenderse, pero que es sensible a su experiencia espiritual.

Nueve cristianos, cuyos nombres ha conservado la tradición, fueron condenados a muerte, y Jonás y Baraquisio salieron de su aldea para visitarles en las mazmorras y transmitirles el aliento de sus palabras de fe, con lo cual se vieron también comprometidos y se les encarceló, exigiéndoles a su vez que adoraran al soberano y rindiesen culto a los elementos de la naturaleza.

Ante su tenaz negativa, fueron azotados con varas de granado y se les separó utilizando un truco que todavía hoy es práctica habitual entre los sayones (decir a cada uno de ellos que el otro había apostatado, con el fin de debilitar su convencimiento), pero todo fue inútil.

Siguieron largas controversias con los magos y por fin los dos murieron del modo más cruel: Jonás aplastado en una prensa para la uva mientras a Baraquisio le vertían plomo derretido ardiendo por la garganta. Un devoto varón llamado Abdisotas rescató los santos cuerpos por quinientos mil daries, la moneda del país, y tres vestidos de seda, y les dio honrosa sepultura.

Mientras en Occidente Constantino protegía a los cristianos, en Oriente la persecución hacía mártires, unos tenían que resistir el halago y otros la tortura, en Roma la absorción y en Persia el exterminio, en Europa las tentaciones de la influencia y del poder, en Asia las de las apostasía, doble experiencia complementaria que los católicos del siglo XX conocen también.

Y muy merecida, porque es un libro excepcional que une la elevación a la sencillez, el rigor a la serenidad, los impulsos más espirituales a la agudeza psicológica y al sentido común. En treinta escalones hace recorrer todo el camino que lleva desde el hombre a Dios, empezando por la renuncia a sí mismo y concluyendo en el amoroso Absoluto.

Ascensión en la que cada peldaño es un desprendimiento, desde el simple ruido («oponer el silencio de los labios al tumulto del corazón») y las pasiones exteriores hasta la última fortaleza del encastillado orgullo: «Los hombres pueden sanar a los voluptuosos, los ángeles a los malvados, pero a los soberbios solamente Dios».

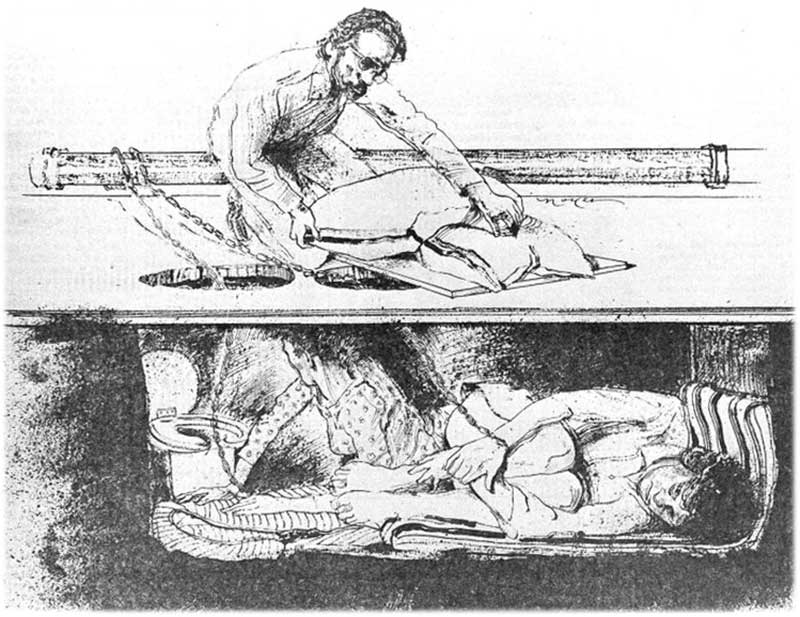

La iconografía bizantina en el monte Athos y en otros lugares sagrados ha difundido la imagen de la mística escalera por la que trepan las almas, tironeadas, empujadas por demonios que recurren a todas sus fuerzas para conseguir que se precipiten en las abiertas fauces de un dragón que se enrosca en el abismo y que las va engullendo.

Así, entre un revuelo de ángeles luminosos y en una atmósfera de intenso colorido sobrecogedor -negruras salpicadas de estrellas, oros del espíritu, blancos radiantes-, el alma ligerísima y trémula, después de subir por la vertiginosa es~ala fosforescente, llega a las alturas invisibles y cae como una pluma en el regazo de Dios, empujada por el último soplo de la Gracia

A menudo se habla de ella como de una mártir, pero nada abona explícitamente tal suposición, y los testimonios más antiguos ponderan sólo su virginidad y su perseverancia en «servir y agradar a su Esposo Jesús, hasta que acabada en paz esta vida mortal, se fue al descanso de la gloria».

Sí debió de ser en cambio una conversa, como su padre, el tribuno militar san Quirino, quien tenía encarcelado por orden del emperador al papa san Alejandro I; habiendo oído decir que el pontífice obraba curaciones milagrosas, Quirino le llevó a la cárcel a su hija, que tenía escrófulas, y el papa accedió a sus súplicas disponiendo que le quitara la argolla que llevaba al cuello y se la pusiese a Balbina.

Al sanar repentinamente la muchacha, se convirtieron padre e hija, junto con sus familiares y todos los demás presos que habían asistido al milagro, y san Alejandro los bautizó, después de lo cual instruyó debidamente a Balbina para que supiese cómo conservar la virginidad perpetua, como era su deseo.

Dice la tradición que santa Balbina besaba siempre con mucho amor la argolla que había encadenado al papa y que había sido -aceptando simbólicamente el yugo suave de Jesucristo- el medio de curar y de descubrir la fe.

66326